第十届中国颗粒学会学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会(Chinese Society of Particuology)于2018年8月9-12日在辽宁省沈阳市举办,会期3天。姜晓滨教授和李祥村副教授带研究生参加了该会议,而且姜晓滨教授在中日分会场与颗粒形貌调控分会场分别进行了“Capillary Flow and Precisely Controlled Crystallization Process via 3D Printed Platform”以及“膜结晶耦合过程:晶体颗粒形貌调控、应用及展望”报告,并荣获大会优秀汇报奖。此外姜晓滨教授还主持了8月11日下午颗粒形貌调控分会场的会议。

本届会议由中国颗粒学会、中国科学院金属所、清华大学、大同大学(台北)共同主办,中国颗粒学会能源颗粒材料专委会、东北大学、沈阳化工大学协办,会议同时得到中国科学技术协会和沈阳市科学技术协会,以及美国麦克仪器公司、丹东百特仪器有限公司、马尔文帕纳科等单位的大力支持。

中国颗粒学会于1986年由中国科学技术协会批准组建,学术研讨会每两年举办一次。中国颗粒学会是从事颗粒科学和技术的研究、开发和应用的科技工作者的自愿组织。学会旨在通过组织国内和国际学术会议,开展科普和继续教育,出版学术期刊和学术论文集等多种形式的学术活动,增强会员之间的交流、传播颗粒学知识、促进中国颗粒学技术的发展。其最终的目的是服务于国家的现代化建设。中国颗粒学会下设7个专业委员会和6个工作委员会。现有一千九百多名个人会员,93个团体会员。清华大学化工系,中国科学院金属研究所等知名研究所均为其团体会员。

中国颗粒学会涵盖的内容十分广泛。“ PARTICUOLOGY ”英译为颗粒学,指有关颗粒的科学与技术,颗粒学是一门跨学科、多学科和交叉学科的学问,由大量的基础科学和许多相关的应用技术组成。颗粒学研究包括颗粒的测试和表征,颗粒(包括超微及纳米颗粒)的制备、分散、表面改性和应用,气固、液固、气液固流态化及其应用,多相分离以及气溶胶等。它对能源、化工、材料、石油、电力、轻工、冶金、电子、气象、食品、医药、环境和航空等领域的发展有着非常重要的作用。颗粒学涉及颗粒的测量和标定,颗粒的形成与团聚,颗粒与气、液的分离,固体颗粒的输送,流态化,破碎,团球,气溶胶等诸多科学与技术问题。

此届学术研讨会交流形式包括大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告以及墙报交流。大会特邀来自东京农工大学的Hidehiro Kamiya教授,来自澳大利亚蒙纳士大学的余艾冰教授对自己的研究做了精彩的报告。Hidehiro Kamiya教授致力于研究纳米粒子和细粒子的聚集和分散行为表征和控制,在报告中他利用胶体探针原子力显微镜,对表面改性后颗粒间的分子和纳米尺度表面相互作用进行了表征,基于表面相互作用和分子水平表征的结果,讨论了表面改性分子和聚合物的作用机理,为控制液相和聚合物的色散行为进行了界面结构设计。余艾冰教授对自己所研究的“复杂多相系统的仿真与模拟”结果进行了介绍,余艾冰教授及其团队结合了计算流体力学(CFD),离散离子模拟(DEM)等模拟仿真方法,对高炉炼铁中气固相的相互作用进行了模拟,很好的实现了实际过程的数学化。

大会根据研究领域的不同设立了颗粒制备与应用技,生物颗粒制备技术,颗粒形貌调控等分会场。此外,还特别设立了中日分会场——第一届中日颗粒学论坛(1st China-Japan Particuology Forum)。中日学者均进行了精彩的汇报,这次学术会议拓宽了我们的眼界,认识了很多颗粒领域的杰出研究人员以及企业代表,他们的汇报有很多值得我们学习的地方。更重要的是,我们也从这次会议中获得了宝贵的科研灵感。感谢组内科研平台和经费支持,为我们参加高水平的学术会议提供了更多的机会,开阔了学术视野。

(后附两张参会照片)

参会老师以及同学合照

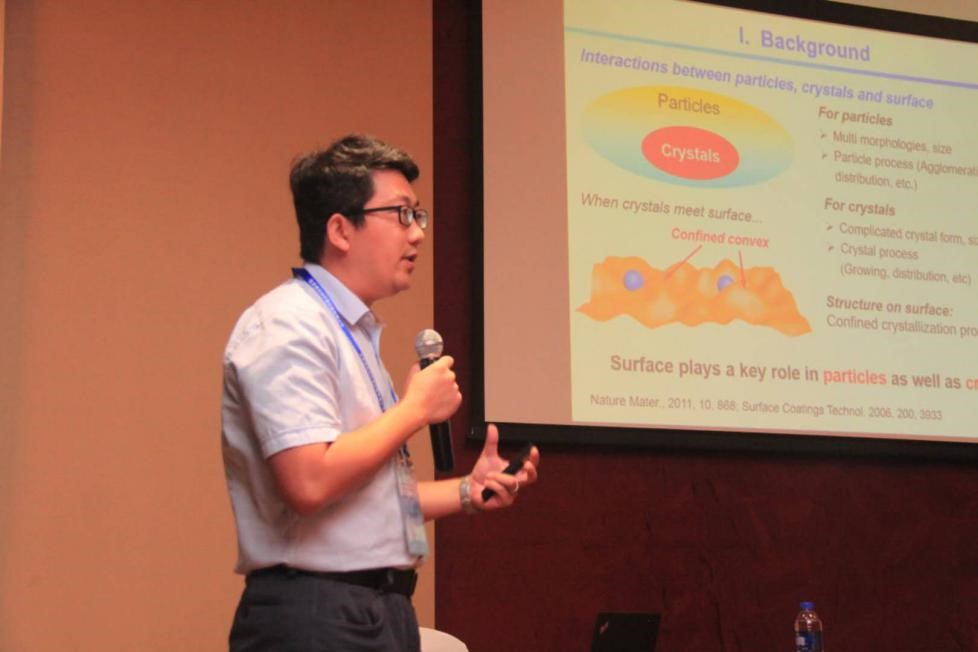

姜晓滨教授中日分会场口头报告

优秀报告奖证书